Composition corporelle et hormones

| Notre poids, élément essentiel de notre santé, est le reflet de multiples facteurs : notre nutrition, notre activité physique et notre métabolisme, ce dernier étant en partie le reflet de notre imprégnation hormonale est propre à chacun. La simple mesure du poids corporel n'est donc qu'un paramètre très grossier et totalement insuffisant pour évaluer ce qui se passe réellement dans un corps. L'étude de la composition corporelle est un complément indispensable. |

|

La mesure de la composition corporelle correspond à l'analyse du corps humain en compartiments et nous apporte de précieuses informations nécessaires à une meilleure gestion de notre santé. Ainsi, par exemple, en médecine du sport, mesurer le poids ne suffit pas à comprendre comment améliorer la performance d'un segment de membre au cours d'un exercice spécifique. Déterminer la masse musculaire de ce segment est plus rationnel. Il en est de même pour la médecine du vieillissement. Étudier les variations des différents compartiments au cours du vieillissement, nous apporte énormément d'informations sur le vieillissement lui-même et sur les objectifs à atteindre au cours d'une prise en charge spécifique. De la même manière, au cours d'une stratégie de réduction pondérale chez un obèse, il est très intéressant de cibler une perte de masse grasse et d'épargner la masse musculaire. En effet, dans la dénutrition, le poids sous-estime la perte de masse cellulaire, du fait de l'augmentation de l'eau extra et intra-cellulaire. Mais la perte de poids peut intéresser principalement la masse grasse ou la masse maigre. |

|

Enfin, au cours d'une renutrition, la variation du poids peut être le fait de variations des secteurs hydriques. En effet, l'eau totale représente plus de 60 % du poids du corps, un bilan sodé (NaCl) positif de 9 g/j entraîne une prise de poids corporel de 1 kg (un litre d'œdèmes). |

| Les compartiments corporels

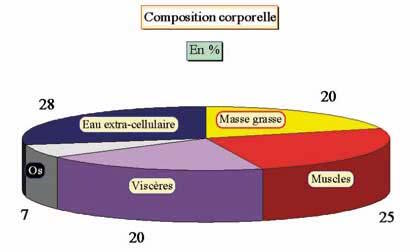

De nombreux modèles ont été décrits. Nous utilisons aujourd'hui celui dit à quatre compartiments. Un compartiment regroupe des composants corporels fonctionnellement liés entre eux, indépendamment de leur localisation anatomique ou de leur nature chimique. Dans ce modèle, la masse maigre, essentiellement constituée d'eau est séparée en masse cellulaire active, en eau extracellulaire et en masse minérale osseuse. Cette dernière correspond aux cristaux de phosphate tricalciques du squelette et constitue l'essentiel de la masse minérale de l'organisme, sous forme de calcium. La masse cellulaire active correspond à l'ensemble des cellules des différents organes et muscles. L'intensité du métabolisme de cette masse qui constitue l'essentiel des protéines de l'organisme détermine les besoins énergétiques. L'eau extra-cellulaire correspond à l'ensemble des liquides interstitiels et au plasma. Elle constitue la masse liquidienne facilement échangeable pour le fonctionnement normal de l'organisme. Elle s'ajoute à l'eau intracellulaire pour constituer l'eau corporelle totale. Le troisième compartiment est la masse grasse qui correspond aux triglycérides stockés dans les adipocytes, quelle que soit leur localisation anatomique. Ce compartiment est virtuellement dépourvu d'eau. Le rapport entre l'eau et la masse maigre définit l'hydratation de la masse maigre. |

|

|

| Méthodes de mesure de la composition corporelle

Il existe de nombreuses méthodes pour évaluer la composition corporelle. Mais la plupart sont invasives ou manquent étrangement de précision. En 2003, les techniques actuellement utilisées par les centres de références associent deux méthodes qui permettent une estimation très précise des différents compartiments corporels : l'impédancemétrie multi-fréquence et l'absorptiométrie biphotonique. |

|

Ce sont ces méthodes que nous utilisons à l'Institut européen du vieillissement. L'impédancemétrie multifréquence consiste à faire passer dans le corps, entre la main et le pied, du même côté, un courant de très faible intensité, à diverses fréquences, et à mesurer la résistance opposée par les cellules et les tissus interstitiels. La mesure de l'impédance du corps permet en fait de mesurer l'eau corporelle ou l'hydratation. Mais, utilisée seule, cette mesure est largement insuffisante et peut mener à des erreurs d'interprétations. Il faut donc toujours l'associer avec une seconde méthode : l'absorption biphotonique. |

|

|

Cette dernière relève encore principalement de la recherche, mais est également de plus en plus proposée pour des bilans cliniques. Elle identifie la masse maigre, la masse grasse et la masse osseuse avec une très grande précision. En revanche, elle n'estime pas l'eau corporelle. Elle donne des renseignements très fiables, avec une bonne sensibilité. Elle permet également des mesures segmentaires (bras, abdomen, thorax, ). Elle mesure l'émission liée à la mise en résonance des noyaux des atomes d'hydrogène de l'eau et de la graisse. La précision de cet appareil est comparable à la technique de référence (densitométrie) qui est du domaine de la recherche pure. Sa précision est telle qu'il peut, par exemple, reconnaître et localiser de la graisse au sein d'un muscle. Il s'agit d'un appareillage lourd que peu de centres, en France, possèdent. |

| La modulation hormonale des compartiments corporels

De nombreux facteurs peuvent moduler nos compartiments corporels. Les plus puissants restent certainement les facteurs hormonaux avec, en particulier, les hormones thyroïdiennes, stéroïdiennes et somatotropes. |

| Les hormones thyroïdiennes

Les hormones thyroïdiennes [Thyroxine (T4) et Tri-iodothyronine (T3)] contrôlent 25 % du métabolisme basal. Leur rôle physiologique peut se résumer à la différenciation cellulaire pendant le développement de l'individu et au maintien de la thermogenèse et de l'homéostasie métabolique chez l'adulte. Les effets des hormones thyroïdiennes sont multiples : augmentation de la consommation d'oxygène, calorigenèse, équilibre minéral. |

|

Elles favorisent l'absorption intestinale des sucres, la production de glucose à partir du glycogène, l'entrée du glucose dans les cellules et son utilisation intra cellulaire, le catabolisme des lipides, diminuent les réserves graisseuses, le cholestérol plasmatique et augmentent les acides gras libres circulants, activent le métabolisme protéique (anabolisme à doses physio-logiques et catabolisme à fortes doses). Elles interviennent dans l'accélération du rythme cardiaque, l'augmentation du débit circulatoire, l'activation de la glande corticosurrénale, la potentialisation de l'action des catécholamines, elles diminuent la clairance métabolique de la testostérone |

|

Les pathologies (hyper et hypothyroïdie) caricaturent les effets physiologiques des hormones thyroïdiennes. En cas d'hyperthyroïdie, on observe une diminution de la masse maigre et une diminution de la masse grasse. En cas d'hypothyroïdie, on assiste à un épaississement de la peau, à une atteinte complexe des masses musculaires et à une augmentation de la masse grasse. |

| L'hormone de croissance

Sa sécrétion est pulsatile et nocturne et, comme toutes les hormones impliquées dans le vieillissement, diminue avec l'âge. À 40 ans, notre sécrétion d'hormone de croissance n'est plus que de 15 % de notre production à la puberté. Or on observe parallèlement une diminution de la masse maigre et une augmentation de la masse grasse. La sécrétion de l'hormone de croissance est réduite en cas de surcharge pondérale (cause ou effet ?) et augmente une heure après l'entrée dans le sommeil, après un exercice ou un stress physique (traumatisme, septicémie ). L'hormone de croissance induit la synthèse protéique, augmente la masse maigre, antagonise l'action de l'insuline et stimule la lipolyse, ce qui a pour conséquences une augmentation des acides gras circulants et une réduction de la masse grasse. |

|

On peut donc simplement résumer l'action de l'hormone de croissance en disant qu'elle augmente la masse maigre et diminue la masse grasse. Tout naturellement, les déficits pathologiques en hormone de croissance (déficit encore supérieur à celui observé dans le cadre du vieillissement) vont être à l'origine d'une symptomatologie très marquée. On observe, par exemple, en plus d'une détérioration de la qualité de vie avec un manque d'énergie, des troubles de la concentration, une perte de l'estime de soi et un isolement social, des modifications nettes de la composition corporelle avec une augmentation de la masse grasse, une surcharge de la répartition androïde, une élévation du rapport taille/hanche et une diminution de la masse musculaire avec une réduction de l'aptitude à l'exercice et de la VO2 max, une altération de la fonction cardiaque et une diminution de la masse musculaire. |

|

On assiste également à une augmentation des facteurs de risque cardiovasculaire avec une altération de la fonction et de la structure cardiaques, des anomalies du profil lipidique, une diminution de l'activité fibrinolytique, un développement de l'athérosclérose et une obésité viscérale abdominale. |

| Les hormones stéroïdes

Le cortisol, la testostérone, les œstrogènes, pour ne citer qu'eux, ont une action sur la composition corporelle. Il en est de même pour la DHEA et la pregnénolone à travers, en particulier, leurs métabolisations en œstrogènes et / ou testostérone ou encore en progestérone. |

| Conclusion

L'étude de la composition corporelle constitue un élément indispensable de l'évaluation du statut physiologique d'une personne et de son suivi. En pratique médicale, l'impédancemétrie multifréquence et l'absorptiométrie bi-photonique, dans la mesure où elles sont accessibles, représentent les méthodes de choix étant données la précision et la qualité des renseignements obtenus. L'utilisation de ce type de méthodes pour évaluer un programme d'amaigrissement, de renutrition ou, encore, un suivi hormonal simple ou plus complexe comme dans le cadre d'une prise en charge du vieillissement est très importante. |

|

Dans notre structure, les personnes peuvent venir soit sur la recommandation de leur médecin, soit spontanément. En effet, et peut-être malheureusement, de plus en plus de gens souhaitent prendre eux-mêmes en charge certains aspects de leur vie sanitaire et ceci est particulièrement vrai de la nutrition et des compléments nutritionnels. Or, comme nous l'avons vu, la seule mesure du poids est insuffisante pour guider une démarche nutritionnelle. Nous réalisons donc des mesures de la composition corporelle comme bilan de base et pour suivre l'évolution des différents compartiments corporels en fonction du régime (par exemple hyperprotidique ou crétois) qu'ils sont tentés de suivre ou de l'utilisation de certains produits comme, par exemple, la 7 kéto DHEA dont l'intérêt dans la perte pondérale est connu. Ces évaluations sont toujours extrêmement appréciées dans la mesure où les résultats obtenus et leur évolution sont très parlants et peuvent motiver considérablement les patients vers tel ou tel type de prise en charge. Institut européen du vieillissement |

|

All rights reserved

Kostenlos

Danke für Ihren Besuch, bevor Sie uns verlassen

REGISTRIEREN SIE SICH BEI DEMClub SuperSmart

exklusiven Vorteilen:

- Kostenlos: die wöchentliche wissenschaftliche Veröffentlichung "Nutranews"

- Exklusive Angebote für Clubmitglieder